- Home

- Il Museo

- La tua Visita

- Column 2

- Orari di aperturada lun. a ven.: 10:00 alle 19:00 / sab. e dom.: 11 alle 20Dove siamoPiazza della SS. Annunziata, 13, 50121

- Bottega dei ragazzi

- Mostre

- Caffè del Verone

- Spazi Congressuali

- News

- Contatti

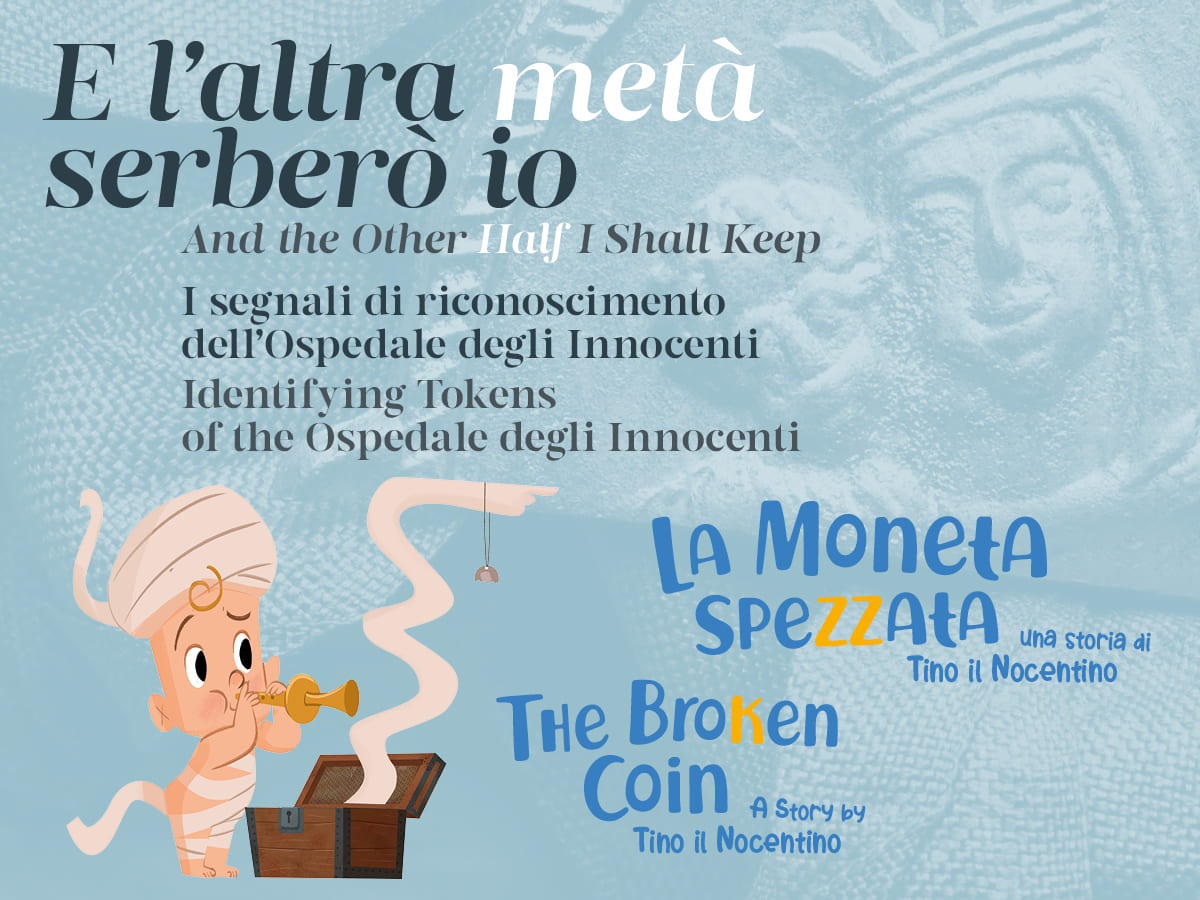

Riapre e diventa permanente l’esposizione dedicata ai segnali di riconoscimento dell’antico Ospedale, una selezione dei 40 mila oggetti che hanno accompagnato i bambini al momento del loro ingresso in Istituto.

Monete e medaglie, ma anche accessori votivi, quali rosari, medagliette e croci, o di uso generico come monili, bottoni e nastri e, dall’Unità d’Italia in poi, anche immagini raffiguranti Garibaldi e Vittorio Emanuele II e nastri tricolore. Sono i segnali di riconoscimento dell’Ospedale degli Innocenti, quei piccoli oggetti “spezzati” lasciati alle bambine e ai bambini al momento del loro affidamento all’Istituto, al quale erano consegnati con l’intento di assicurarne la sopravvivenza. E’ a loro, e soprattutto alle storie che raccontano, che è dedicata la mostra E l’altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell’Ospedale degli Innocenti che, a partire dal 27 ottobre, verrà aggiornata periodicamente grazie alla proficua collaborazione tra Archivio storico e Museo degli Innocenti.

I segnali di riconoscimento e il percorso espositivo

L’Archivio storico degli Innocenti ne custodisce oltre 40mila, un patrimonio fra i più ricchi al mondo nel suo genere, da cui attualmente, ne sono stati selezionati 68 per l’esposizione. Il risultato è un vero e proprio viaggio nella storia dalla prospettiva unica dell’infanzia abbandonata affidata alle cure dell’istituto.

Il numero più cospicuo di segnali conservati dall’Archivio risale all’inizio dell’800, presumibilmente per effetto del riordino dello Scrittoio delle Creature del 1827, quando questi furono avvolti in carte contrassegnate col numero d’ingresso del bambino e archiviati in scatoline di legno distinte per anno e mese. Ma i primi sono documentati già nei registri quattrocenteschi, annotati e riposti nella stanza del camarlingo. E’ da lì che inizia anche il percorso espositivo, con le teche riservate ai materiali più antichi.

Seguono altre, come quella dedicata al 1861: l’Unità d’Italia e le medaglie di Garibaldi e Vittorio Emanuele II.

Nel 1861, anno dell’Unità d’Italia, furono ben 1.477 i segnali lasciati a oltre metà degli accolti, probabili figli legittimi che le famiglie d’origine avrebbero poi potuto riprendere. Fra gli oggetti si affacciano anche nuove istanze, con medaglie raffiguranti Garibaldi, Vittorio Emanuele II o Napoleone III. Il tricolore tinge nastri e nastrini e in varie polizze si chiede di attribuire ai bambini nomi evocativi come Italia, Cammillo, Garibaldo o Vittorio Emanuelle.

Una teca è poi dedicata al 1875: la chiusura della Finestra ferrata e l’apertura dell’Ufficio di consegna.

L’uso dei segnali diminuisce con la chiusura della Finestra ferrata (30 giugno 1875) e l’apertura dell’Ufficio di consegna per l’accoglienza dei bambini illegittimi, che inaugura nuove procedure amministrative per il loro riconoscimento con sentenza del Tribunale. La consuetudine di lasciare i neonati con un oggetto è, però, talmente radicata da sopravvivere per tutto il secolo successivo. Benché ormai superflui per il riconoscimento, i segnali nel Novecento comprendono ancora oggetti spezzati, anche se il loro valore è esclusivamente affettivo e simbolico.

L’ultima teca della mostra propone infine un focus dedicato all delicata arte di ricostruire le storie dei bambini attraverso le fonti documentali – legate tra loro da un nesso logico – e al lavoro d’archivio

La storia di ogni bambino è ricostruibile partendo dai suoi dati riportati nei registri di Balie e Bambini, dove è descritto cosa indossava all’arrivo: gli indumenti, il segnale e l’eventuale polizza di accompagnamento. Le polizze, a loro volta, erano conservate nelle filze, raccolte di carte infilate con lo spago un tempo dette Polizze di bambini. Durante la crescita del piccolo erano poi documentati tutti quei fatti che richiedevano un intervento da parte dell’Amministrazione o di altre autorità, attestati nella corrispondenza raccolta in Affari per Creature. Ogni storia può, infine, arricchirsi consultando i Registri di battesimo dell’Ospedale oppure i Libri dei morti, che annotavano i decessi degli accolti, o ancora i Libri del baliatico e quelli de’ popoli per informazioni sulle balie.

In occasione della mostra, è stata inoltre ideata una saletta ad hoc per bambini per raccontare, grazie a Tino il Nocentino, le vicende dei segnali e dei “Nocentini” ai più piccoli.

E l’altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell’Ospedale degli Innocenti è infatti anche una mostra attenta ai bambini, cui è appositamente dedicata la sala con la proiezione di slide animate dove prende forma e parola Tino il Nocentino, uno dei protagonisti della pubblicazione La moneta spezzata: una storia di Tino il Nocentino, pensata appositamente per accompagnare la visita dei più piccoli e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Istituto degli Innocenti Ets.

***

Il futuro dei 40mila segnali degli Innocenti. Il progetto di recupero, restauro e digitalizzazione.

Uno degli obiettivi dell’Istituto è garantire la conservazione, la tutela e la valorizzazione degli oltre 40 mila segnali, attraverso il riordino archivistico, l’inventariazione e la digitalizzazione degli oggetti e dei documenti ad essi collegati (registri di ingresso dei bambini in Ospedale). Le immagini realizzate e i relativi metadati saranno immessi in una teca digitale che ne permetterà la fruizione dal web, diffondendone così la conoscenza.

La mostra E l’altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell’Ospedale degli Innocenti è stata pensata al fine anche di sensibilizzare i visitatori sul grande progetto conservativo che l’Istituto ha intrapreso grazie al sostegno della Fondazione Istituto degli Innocenti Ets, la quale sostiene il progetto realizzando iniziative di fundraising (per donazioni: www.fondazioneinnocenti.it), in particolare attraverso il progetto Adotta un segnale (www.fondazioneinnocenti.com/our-projects/Adotta-un-segnale .

La durata complessiva dell’intervento è stimata in circa dieci anni a partire dal 2023 e include il riordino, la digitalizzazione e la pubblicazione di circa 4.000 pezzi l’anno.

***

Il catalogo della mostra E l’altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell’Ospedale degli Innocenti e il volumetto La moneta spezzata: una storia di Tino il Nocentino, possono essere acquistati al Bookshop del Museo con un’offerta minima da destinare alla Fondazione Istituto degli Innocenti Ets, oppure può esserne richiesta la spedizione scrivendo a segreteria.fondazione@istitutodeglinnocenti.it, dietro pagamento del costo del volume e delle spese di spedizione.

Molto interessante. Un mondo sconosciuto o quasi.

Ma alla fine, quanta tristezza!!!

Bravi. E’ giusto conservare memoria di un mondo che si sapeva che esisteva, ma non si e’ mai voluto vedere.un complimento ai curatori. Intelligente l’idea di digitalizzare il tutto. Ormai e’ l’unico mezzo per conservare le cose e tenere viva la memoria.