Architettura

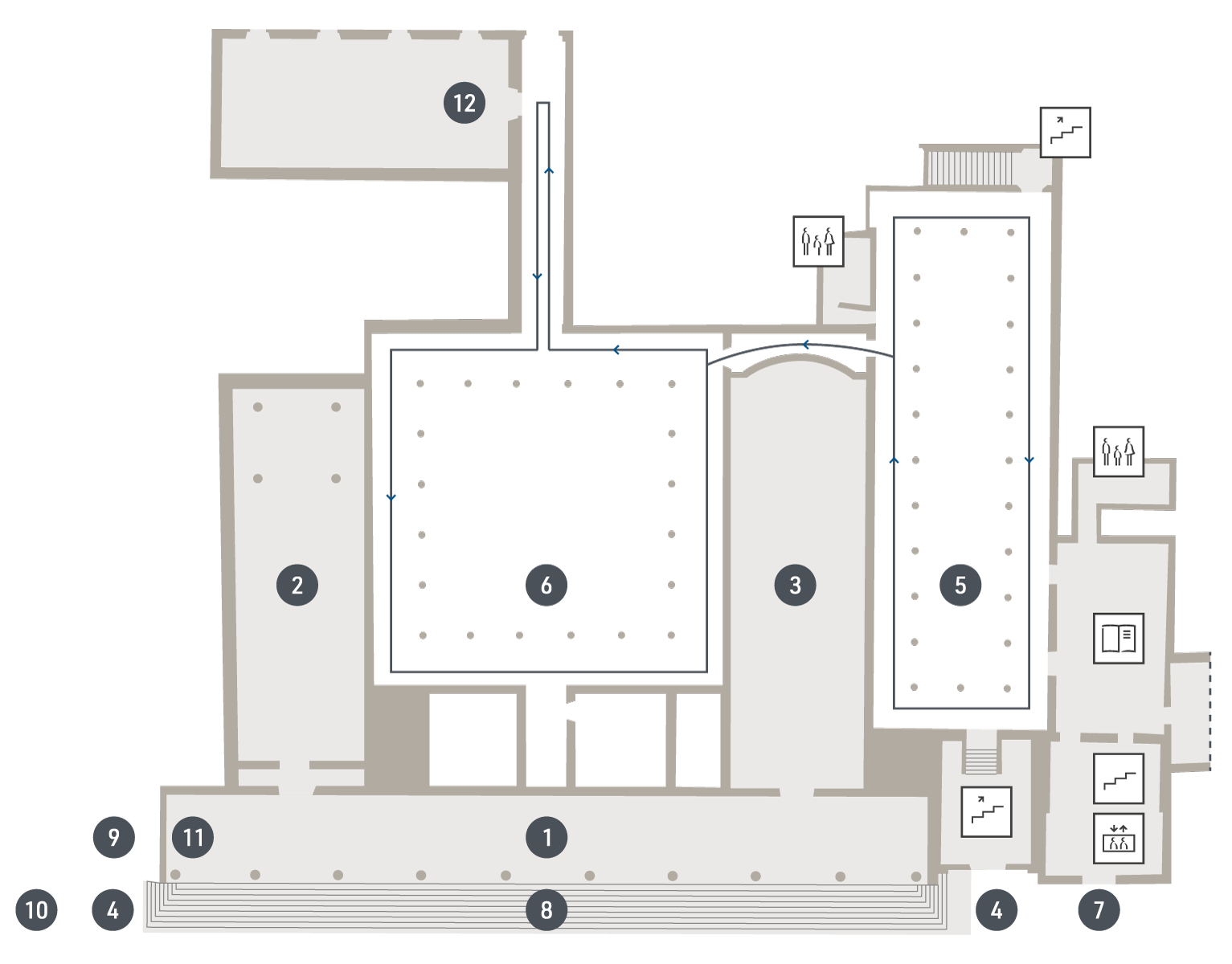

Il percorso permette di visitare alcuni spazi del complesso monumentale, dal Loggiato sulla Piazza della Santissima Annunziata, in cui si trova la Finestra ferrata, fino all’affaccio all’Archivio storico, passando per il Cortile delle Donne 5 e il Cortile degli Uomini 6.

Rinomati per la loro bellezza, questi luoghi rappresentano il volto e il cuore di un’istituzione che per secoli è stata abitata dalle ‘Nocentine’ e dai ‘Nocentini’ accolti nell’antico Ospedale e che ancora oggi continuano ad essere attraversati quotidianamente da centinaia di bambine e bambini che frequentano i servizi dell’Istituto degli Innocenti.

Rinomati per la loro bellezza, questi luoghi rappresentano il volto e il cuore di un’istituzione che per secoli è stata abitata dalle ‘Nocentine’ e dai ‘Nocentini’ accolti nell’antico Ospedale e che ancora oggi continuano ad essere attraversati quotidianamente da centinaia di bambine e bambini che frequentano i servizi dell’Istituto degli Innocenti.

Il progetto Brunelleschiano

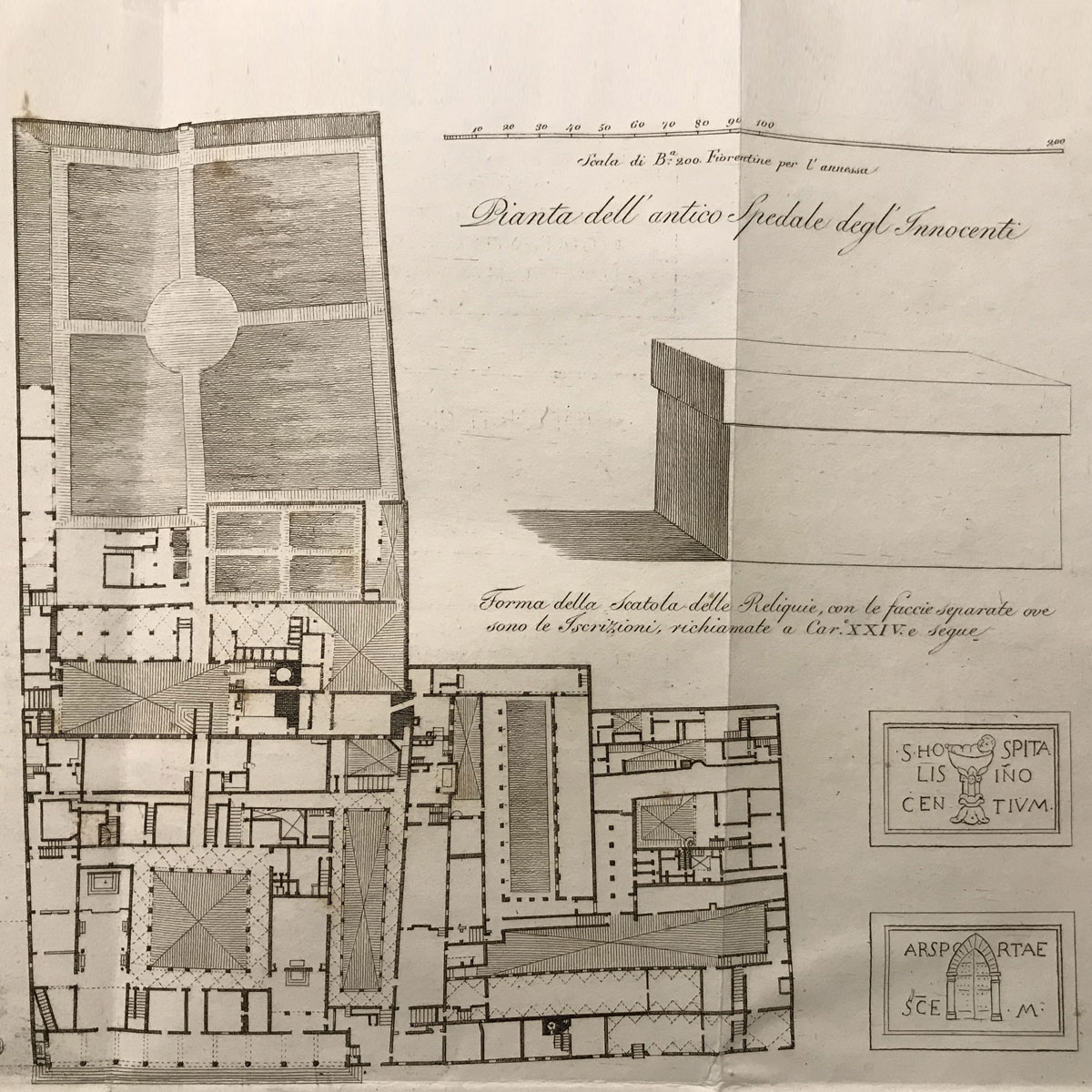

L’antico Ospedale degli Innocenti fu costruito a partire dal 1419 per volontà della Corporazione dell’Arte della Seta, che affidò l’incarico a Filippo Brunelleschi.

Impegnato in quello stesso periodo nella realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore, Brunelleschi elabora per l’edificio un peculiare linguaggio, servendosi di materiali come la pietra serena e l’intonaco per disegnare uno spazio scandito da colonne, capitelli, archi e volte, che nel recupero di elementi classici anticipa un tratto distintivo dell’architettura rinascimentale fiorentina. Appositamente concepito per l’accoglienza e la cura dei bambini abbandonati, è stato definito dall’architetto Giovanni Michelucci “una reggia per bambini”.

Brunelleschi dirige il cantiere dell’Ospedale dal 1419 al 1427, realizzando il Loggiato esterno 1, la Chiesa di Santa Maria degli Innocenti 2 e il dormitorio dei bambini (l’attuale Salone Brunelleschi) 3. Progetta, infine, il Cortile degli Uomini 6.

Impegnato in quello stesso periodo nella realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore, Brunelleschi elabora per l’edificio un peculiare linguaggio, servendosi di materiali come la pietra serena e l’intonaco per disegnare uno spazio scandito da colonne, capitelli, archi e volte, che nel recupero di elementi classici anticipa un tratto distintivo dell’architettura rinascimentale fiorentina. Appositamente concepito per l’accoglienza e la cura dei bambini abbandonati, è stato definito dall’architetto Giovanni Michelucci “una reggia per bambini”.

Brunelleschi dirige il cantiere dell’Ospedale dal 1419 al 1427, realizzando il Loggiato esterno 1, la Chiesa di Santa Maria degli Innocenti 2 e il dormitorio dei bambini (l’attuale Salone Brunelleschi) 3. Progetta, infine, il Cortile degli Uomini 6.

Gli ampliamenti successivi

Dal 1436 i lavori alla fabbrica degli Innocenti sono guidati da Francesco della Luna. Risale a questa fase la costruzione del Cortile delle Donne 5, del Cortile degli Uomini 6 e della Galleria coperta sopra il loggiato esterno (attuale Percorso Arte). Dal 1445 al 1500 vengono completate numerose opere, tra cui la scalinata di accesso sulla piazza e l’ambiente finestrato sopra il Cortile degli Uomini (ora sede della Galleria degli affreschi); si costruiscono la loggia-stenditoio del Verone e l’accesso voltato sull’attuale via della Colonna 9 e il campanile della Chiesa.

Nel 1487 l’inserimento all’interno dei dieci oculi brunelleschiani dei “bambini di terra” di Andrea della Robbia sancisce il completamento della facciata, consacrando l’immagine del ‘Putto in fasce’ quale emblema dell’Istituzione.

Gli ampliamenti e le modifiche successivamente apportate all’architettura alterano la simmetria dell’iniziale impianto brunelleschiano. I secoli seguenti sono, infatti, caratterizzati da ulteriori espansioni e modifiche dell’edificio, che includono la costruzione del dormitorio delle donne sopra l’arcone di via della Colonna 9 (1620) e la trasformazione interna della Chiesa ad opera dell’architetto Bernardo Fallani (1785).

A seguito dell’Alluvione di Firenze, sotto la guida del Soprintendente ai Monumenti Guido Morozzi, si dà avvio tra il 1966 e il 1970 a un ampio intervento di restauro architettonico, volto alla riscoperta e al recupero di elementi dell’originario edificio quattrocentesco.

In anni più recenti, ulteriori restauri interessano il fronte e il loggiato, i cortili monumentali e altri ambienti.

Nel 2016 inaugura il nuovo Museo degli Innocenti, progettato da Ipostudio Architetti.

Nel 1487 l’inserimento all’interno dei dieci oculi brunelleschiani dei “bambini di terra” di Andrea della Robbia sancisce il completamento della facciata, consacrando l’immagine del ‘Putto in fasce’ quale emblema dell’Istituzione.

Gli ampliamenti e le modifiche successivamente apportate all’architettura alterano la simmetria dell’iniziale impianto brunelleschiano. I secoli seguenti sono, infatti, caratterizzati da ulteriori espansioni e modifiche dell’edificio, che includono la costruzione del dormitorio delle donne sopra l’arcone di via della Colonna 9 (1620) e la trasformazione interna della Chiesa ad opera dell’architetto Bernardo Fallani (1785).

A seguito dell’Alluvione di Firenze, sotto la guida del Soprintendente ai Monumenti Guido Morozzi, si dà avvio tra il 1966 e il 1970 a un ampio intervento di restauro architettonico, volto alla riscoperta e al recupero di elementi dell’originario edificio quattrocentesco.

In anni più recenti, ulteriori restauri interessano il fronte e il loggiato, i cortili monumentali e altri ambienti.

Nel 2016 inaugura il nuovo Museo degli Innocenti, progettato da Ipostudio Architetti.

La Finestra ferrata

All’estremità nord del Loggiato esterno 1, incorniciata dall’affresco raffigurante due Putti che sorreggono un cartiglio (Agnolo Gori, 1660) si trova la Finestra ferrata, nella quale – al momento dell’abbandono – venivano introdotti i bambini, anche chiamati ‘esposti’ o ‘gettatelli’. Il suono di una campanella avvertiva della loro presenza le balie interne che potevano così prestare le prime cure.

Nota comunemente come ‘ruota’, per analogia con le ‘ruote degli esposti’ di cui erano generalmente dotati i brefotrofi, nel 1660 la Finestra fu spostata su questo lato del loggiato dalla precedente collocazione nei pressi del Chiesino delle donne (verso l’attuale Salone Brunelleschi), dove si trovava anche la cosiddetta ‘pila’: una sorta di acquasantiera concava di pietra, sulla quale venivano adagiati i bambini lasciati all’istituzione.

Nelle fonti documentali, la Finestra ferrata è definita talvolta ‘Presepe’, probabilmente per la presenza di due statue in terracotta policroma raffiguranti la Madonna e San Giuseppe, ora esposte nel Percorso Storia del Museo.

Assieme alle ‘ruote’ di altre città italiane, la Finestra venne chiusa per decreto il 30 giugno 1875, segnando così la fine dell’abbandono anonimo e l’apertura dell’Ufficio di consegna, che determinerà nuove modalità di accoglienza.

Nota comunemente come ‘ruota’, per analogia con le ‘ruote degli esposti’ di cui erano generalmente dotati i brefotrofi, nel 1660 la Finestra fu spostata su questo lato del loggiato dalla precedente collocazione nei pressi del Chiesino delle donne (verso l’attuale Salone Brunelleschi), dove si trovava anche la cosiddetta ‘pila’: una sorta di acquasantiera concava di pietra, sulla quale venivano adagiati i bambini lasciati all’istituzione.

Nelle fonti documentali, la Finestra ferrata è definita talvolta ‘Presepe’, probabilmente per la presenza di due statue in terracotta policroma raffiguranti la Madonna e San Giuseppe, ora esposte nel Percorso Storia del Museo.

Assieme alle ‘ruote’ di altre città italiane, la Finestra venne chiusa per decreto il 30 giugno 1875, segnando così la fine dell’abbandono anonimo e l’apertura dell’Ufficio di consegna, che determinerà nuove modalità di accoglienza.

L’affaccio sull’Archivio storico

Una grande porta vetrata, realizzata in occasione del Seicentenario dalla fondazione dell’istituzione, permette dal 2019 un affaccio sull’Archivio storico, il cui accesso non è consentito al pubblico per motivi conservativi.

Riunito dalla fine del XVIII secolo all’interno di un ampio salone un tempo adibito a refettorio degli uomini, l’Archivio conserva un patrimonio straordinario, composto da oltre 13.000 unità archivistiche e da circa 40.000 segnali di riconoscimento appartenuti alle bambine e ai bambini accolti dall’Ospedale.

I documenti archivistici custodiscono la memoria degli Innocenti, raccontando la storia dell’antico Ospedale e il suo stretto rapporto con la città (Libri dei Privilegi; serie degli Estranei), la vita dei numerosi bambini accolti e delle balie addette alla loro cura (serie Balie e Bambini), così come la costruzione del complesso architettonico (Libri della Muraglia) e la sua amministrazione, incluse le commissioni artistiche ed edilizie.

La documentazione archivistica è consultabile per ragioni di studio o per ricerche genealogiche, contattando l’Archivio dell’Istituto.

Riunito dalla fine del XVIII secolo all’interno di un ampio salone un tempo adibito a refettorio degli uomini, l’Archivio conserva un patrimonio straordinario, composto da oltre 13.000 unità archivistiche e da circa 40.000 segnali di riconoscimento appartenuti alle bambine e ai bambini accolti dall’Ospedale.

I documenti archivistici custodiscono la memoria degli Innocenti, raccontando la storia dell’antico Ospedale e il suo stretto rapporto con la città (Libri dei Privilegi; serie degli Estranei), la vita dei numerosi bambini accolti e delle balie addette alla loro cura (serie Balie e Bambini), così come la costruzione del complesso architettonico (Libri della Muraglia) e la sua amministrazione, incluse le commissioni artistiche ed edilizie.

La documentazione archivistica è consultabile per ragioni di studio o per ricerche genealogiche, contattando l’Archivio dell’Istituto.

Alcune opere in dettaglio

Il percorso è scandito dalla presenza di numerose opere d’arte create in dialogo con l’architettura

del complesso monumentale, capaci di raccontare l’istituzione e la sua missione di accoglienza e

cura rivolta all’infanzia abbandonata.

del complesso monumentale, capaci di raccontare l’istituzione e la sua missione di accoglienza e

cura rivolta all’infanzia abbandonata.

Andrea della Robbia

Putti in fasce, 1487

Terracotta invetriata; diametro cm 100 circa ciascuno

Gli oculi in pietra serena tra le arcate del Loggiato brunelleschiano in facciata accolgono dal 1487 i

dieci Putti in fasce di Andrea della Robbia (a), realizzati con la tecnica della terracotta invetriata. Commissionati dallo Spedalingo Francesco Tesori, le bambine e i bambini raffigurati nei medaglioni, su sfondi dal caratteristico colore blu cobalto, rappresentano l’istituzione e la sua opera verso l’infanzia e sono tra le espressioni artistiche più alte dell’Umanesimo fiorentino.

Sui prolungamenti alle estremità della facciata si trovano dall’Ottocento altri quattro Putti, realizzati sull’esempio robbiano dalla manifattura Ginori. Dopo il restauro condotto tra 2015 e 2016 dall’Opificio delle Pietre Dure, due Putti quattrocenteschi sono stati trasferiti all’interno del Museo per esigenze conservative.

dieci Putti in fasce di Andrea della Robbia (a), realizzati con la tecnica della terracotta invetriata. Commissionati dallo Spedalingo Francesco Tesori, le bambine e i bambini raffigurati nei medaglioni, su sfondi dal caratteristico colore blu cobalto, rappresentano l’istituzione e la sua opera verso l’infanzia e sono tra le espressioni artistiche più alte dell’Umanesimo fiorentino.

Sui prolungamenti alle estremità della facciata si trovano dall’Ottocento altri quattro Putti, realizzati sull’esempio robbiano dalla manifattura Ginori. Dopo il restauro condotto tra 2015 e 2016 dall’Opificio delle Pietre Dure, due Putti quattrocenteschi sono stati trasferiti all’interno del Museo per esigenze conservative.

Bernardino Poccetti Apoteosi di Cosimo I: quattro episodi della vita; Allegorie, entro il 1612

Affresco; cm 530 x 530

Sempre nel Loggiato, in corrispondenza dei busti in marmo di Cosimo I, Francesco I e Ferdinando I de’ Medici (1605) dello scultore Giovan Battista Sermei, si trovano gli affreschi di un ciclo decorativo dipinto da Bernardino Poccetti negli anni in cui fu ospite dell’Ospedale (1610-1612).

Ogni scena celebra i granduchi medicei attraverso allegorie e rievocazioni di fatti biografici, che rimandano anche agli Innocenti e alla sua relazione con la città, come anche l’episodio sulla volta d’ingresso dell’edificio, con al centro l’Apoteosi di Cosimo I (b), in cui compare il priore Vincenzo Borghini.

All’interno del complesso monumentale sono custoditi altri due importanti affreschi di Poccetti raffiguranti la Storia degli Innocenti (1610) e la Disputa di Santa Caterina d’Alessandria con i filosofi (1612).

Ogni scena celebra i granduchi medicei attraverso allegorie e rievocazioni di fatti biografici, che rimandano anche agli Innocenti e alla sua relazione con la città, come anche l’episodio sulla volta d’ingresso dell’edificio, con al centro l’Apoteosi di Cosimo I (b), in cui compare il priore Vincenzo Borghini.

All’interno del complesso monumentale sono custoditi altri due importanti affreschi di Poccetti raffiguranti la Storia degli Innocenti (1610) e la Disputa di Santa Caterina d’Alessandria con i filosofi (1612).

Andrea Della Robbia Annunciazione, 1490 circa

Terracotta invetriata, cm 145 x 290

Nel Cortile degli Uomini, sopra alla porta di accesso interno alla Chiesa di Santa Maria degli Innocenti, si trova la lunetta in terracotta invetriata con l’Annunciazione di Andrea della Robbia (c) risalente al 1490 circa. L’opera fu trasferita in esterno nella seconda metà del Settecento, probabilmente dall’altare della Cappella del Pugliese, dove sormontava la coeva pala di Piero di Cosimo (ora esposta nel Percorso Arte) esaltandone così la resa scultorea.